Herzensverträge

Familie einmal anders gedacht

Schön, dass Du hier bist.

Ja, genau DU. Vielleicht sitzt Du gerade mit einer Tasse Kaffee in der Hand auf Deinem Lieblingsplatz. Oder Du liest diese Zeilen im Bus, im Wartezimmer oder heimlich bei der Arbeit – keine Sorge, ich verrate es niemandem.

Diese Gedanken sind eine Einladung. Eine Einladung, Familie einmal ANDERS zu sehen. Vielleicht mit einem Lächeln, wo früher ein Seufzer war. Vielleicht mit ein bisschen mehr Leichtigkeit, wo es manchmal schwer ist.

Ich glaube daran, dass weniger oft mehr ist – oder wie ich es gern sage: Weniger ist Meer. Das gilt auch hier. Du bekommst keine 500-Seiten-Doktorarbeit mit Fußnoten und Fachchinesisch. Stattdessen gibt es kurze, herzerwärmende Geschichten, ein paar Denkanstöße und ab und zu einen humorvollen Seitenhieb – immer liebevoll gemeint.

Familie ist manchmal wie eine Landkarte ohne Legende. Du kennst die Wege, aber plötzlich taucht da eine Kreuzung auf, die Du noch nie gesehen hast. Und manchmal, ja manchmal, fährt einfach jemand mitten durchs Feld. Dieses Buch möchte Dir helfen, Dich auf diesen Wegen besser zurechtzufinden – nicht mit dem Zeigefinger, sondern mit offenen Händen.

Also: Mach's Dir bequem, öffne Dein Herz und lass uns gemeinsam einen Blick auf die Herzensverträge werfen, die unser Familienleben prägen. Ich verspreche Dir: Es wird leichter, herzerwärmender – und vielleicht auch ein kleines bisschen lustiger, als Du es vielleicht erwartest.

Mit Freude am Denken, Fühlen und Brückenbauen

Gerald Lindinger

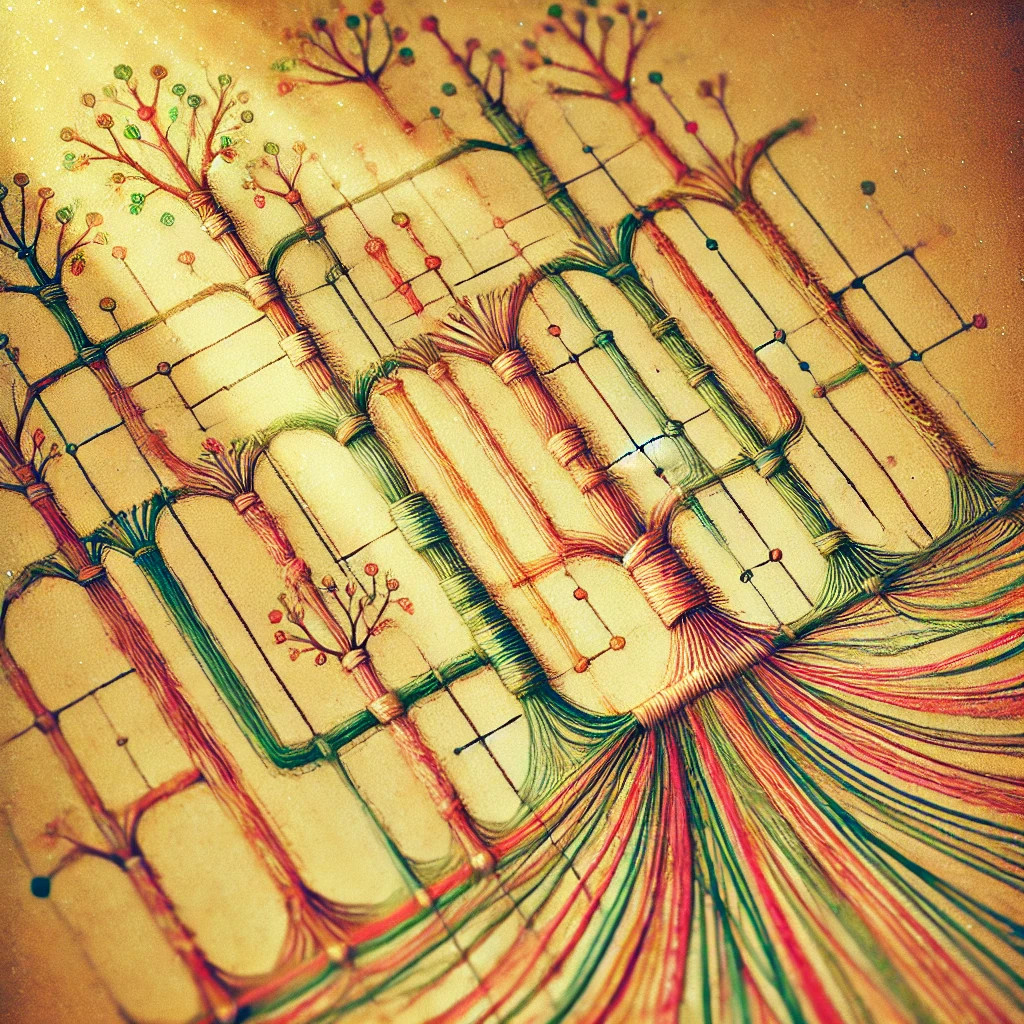

1 | Familiengeflecht verstehen

Familie – das klingt nach Geborgenheit, Zusammenhalt, Wurzeln. Und manchmal fühlt es sich auch genau so an. Manchmal aber eben auch wie ein kompliziert verknotetes Wollknäuel, in dem sich Liebe, Erwartungen, Missverständnisse und jahrzehntealte Geschichten verheddert haben.

In diesem ersten Teil lade ich Dich ein, genauer hinzusehen – mit Neugier statt Urteil, mit Humor statt Schwere.

Wir schauen gemeinsam, was Familie eigentlich ist, jenseits von idealisierten Bildern. Wir erforschen, warum "besser" nicht immer der beste Maßstab ist, und wie viel Frieden in dem kleinen Wort "anders" steckt. Wir werfen einen Blick auf unsichtbare Herzensverträge – diese stillen Abmachungen, die wir oft schon lange erfüllen, ohne es zu merken. Und wir spüren dem feinen Tanz zwischen Tradition und Wandel nach, wenn Generationen aufeinandertreffen.

Vielleicht entdeckst Du dabei, dass Familie nicht nur ein Ort ist, an dem wir herkommen – sondern ein lebendiger Raum, den wir immer wieder neu gestalten dürfen.

1.1 Was wir glauben, was Familie ist

Wenn Du an "Familie" denkst, siehst Du vielleicht ein harmonisches Bild vor Dir: Alle sitzen an einem großen Tisch, das Essen dampft, jemand erzählt eine lustige Geschichte, und alle lachen. Oder Du denkst an einen gemeinsamen Spaziergang, wo die Kinder vorneweg rennen, die Eltern gemütlich plaudern und die Großeltern lächelnd hinterhergehen.

Das ist die romantische Version.

Die Wahrheit ist oft … nun ja … ein kleines bisschen bunter.

Familie bedeutet auch:

- Missverständnisse, die manchmal größer wirken, als sie sind.

- Erwartungen, die unausgesprochen bleiben – und trotzdem mächtig sind.

- Liebe, die sich manchmal hinter Kritik oder Schweigen versteckt.

Und doch:

Egal, wie viele Ecken und Kanten jede*r Einzelne von uns hat – Familie bleibt ein Ort, an dem wir einander prägen. Manchmal sanft wie eine frische Brise, manchmal so stürmisch, dass wir uns festhalten müssen.

Ich habe gelernt:

- Familie ist nicht das perfekte Bild.

- Familie ist das ehrliche Bild.

- Mit Lachen, mit Tränen, mit all den kleinen Momenten, die niemand postet, weil sie nicht "instagramtauglich" sind – und gerade deshalb so wertvoll.

In diesem Buch möchte ich Dich einladen, Familie mit neuen Augen

zu sehen.

Nicht als festgefahrenes Gefüge, sondern als lebendiges, atmendes Miteinander.

Und vielleicht entdeckst Du, dass hinter manchem scheinbaren Problem nur ein

Missverständnis steckt – und dass man mit ein bisschen Humor und Herz

erstaunlich viel in Bewegung bringen kann.

Kartoffelsalat-Logik

Beim Familienessen sagt die Tante, dass der Kartoffelsalat "diesmal nicht ganz so gelungen" sei. Die Mutter reagiert darauf mit einem Blick, der irgendwo zwischen "Ach ja?" und "Das hast Du jetzt nicht wirklich gesagt" lag.

Tja, da kann etwas "Spannendes" entstehen - etwas das wir dann wieder revidieren wollen.

Doch vielleicht ist es auch möglich, dass beide darüber schmunzeln können, weil beide feststellen: Eigentlich

ging es gar nicht um den Kartoffelsalat. Vielleicht ging es darum, dass sich die Tante einfach nicht gehört oder gesehen fühlte.

So ist das manchmal in Familien: Man redet über Kartoffelsalat, meint aber ganz andere Zutaten. :-)

1.2 Warum "besser" oft der falsche Maßstab ist

Wir wachsen in einer Welt auf, die ständig vergleicht. Schon in der Schule hören wir: "Du kannst das noch besser machen." Später im Job: "Das Projekt ist gut, aber es geht bestimmt noch besser." Und in der Familie? Da verpacken wir Vergleiche oft in vermeintlich liebevolle Sätze:

"Früher hast

Du das aber ordentlicher gemacht." oder

"Schau mal,

wie Dein Bruder das hinbekommt."

Das Problem:

"Besser" klingt nach Fortschritt, fühlt sich aber oft nach Kritik an. Es setzt voraus, dass der jetzige Zustand nicht gut genug ist. Und wenn wir ehrlich sind – wer von uns möchte schon ständig daran erinnert werden, dass er oder sie "noch nicht gut genug" ist?

Ich habe für mich entschieden:

Ich will nicht mehr nach "besser" suchen. Ich will das "Anders" sehen. Denn genau das macht den anderen Menschen einzigartig. Wenn jemand anders ist, anders denkt oder anders handelt, dann ist das keine Bedrohung für mein Sein, meine Denkweise, mein Tun. Vielmehr ist es doch schön, wenn jeder Mensch mit seiner Einzigartigkeit die Welt ein Stück bunter machen darf.

Ich habe für mich auch nun erkannt, dass meine Ideen, meine Ratschläge oft wie Möbelstücke sind. Manchmal passen sie wunderbar ins Zimmer des anderen. Oft stehen sie aber einfach im Weg, und der andere fragt sich: "Warum hat er mir das jetzt hingestellt – und wie bekomme ich das jetzt wieder weg?"

Falls mir also trotzdem mal ein spontaner Ratschlag rausrutscht, dann bitte ich schon jetzt um Entschuldigung. Ich meine es nicht böse – vermutlich bin ich dann einfach kurz in meinen alten Reflex gefallen.

Denn tief in mir drin weiß ich: Jeder Mensch ist der beste Architekt für sein eigenes Leben. Und mein Job ist nicht, den Bauplan zu ändern, sondern die Schönheit darin zu sehen.

Das perfekte Lego-Haus

Ich erinnere mich an einen Nachmittag mit meinem Sohn, als wir gemeinsam eine Lego-Stadt gebaut haben. Ich hatte gerade ein besonders "schönes" Haus fertiggestellt – zumindest aus meiner Sicht. Er schaute mein Werk an.Dann baute ein Dach aus lauter bunten Steinen, schräg und ungleichmäßig. Mein erster Gedanke war: "Das wäre doch schöner, wenn es gerade ist." Zum Glück sagte ich es nicht – und sah stattdessen, wie stolz er war, dass es sein Dach war. In diesem Moment habe ich verstanden: Es geht nicht darum, ob etwas "besser" ist. Es geht darum, ob es echt ist, weil es die Idee vom anderen ist, die nun Wirklichkeit geworden ist.

1.3 Die unsichtbaren Herzensverträge

Es gibt Verträge, die werden nie auf Papier geschrieben. Keine Unterschrift, kein Notar, kein offizieller Stempel. Und doch sind sie manchmal mächtiger als jede rechtlich bindende Urkunde.

Ich nenne sie Herzensverträge.

Das sind diese stillen Abmachungen, die wir oft schon als Kinder

unterschreiben – ohne zu wissen, dass wir gerade einen Vertrag eingehen.

Vielleicht stand in Deinem drin: "Ich werde immer versuchen, Mama glücklich zu machen." Oder:

"Ich werde

Papa nie widersprechen."

Oder ganz subtil: "Ich

bin dafür verantwortlich, dass es allen gut geht."

Das Problem an diesen Herzensverträgen ist: Sie laufen oft lebenslang, ohne dass wir jemals prüfen, ob sie noch gültig sind. Manche sind wie alte Software, die längst ein Update bräuchte – und trotzdem im Hintergrund weiterläuft.

Manchmal halten wir uns an Regeln, die gar niemand mehr von uns erwartet. Vielleicht sitzt Du an einem Familienessen, schluckst Deinen eigenen Gedanken herunter und spürst nicht einmal, dass Du gerade eine Klausel erfüllst, die Du mit acht Jahren unterschrieben hast.

Und genau hier beginnt die Freiheit: Diese alten Abmachungen dürfen geprüft, verändert – oder sogar liebevoll gekündigt werden. Nicht, weil die Menschen, mit denen wir sie einst geschlossen haben, uns egal sind. Sondern, weil echte Liebe nicht an Bedingungen hängt.

Das letzte Stück Kuchen

Sonntag. Familienkaffee. Auf dem Tisch steht ein Teller mit exakt einem Stück Kuchen. Alle satt, alle zufrieden – und doch hängt eine unsichtbare Spannung in der Luft. Ich merke, wie mein Blick immer wieder zu diesem Stück wandert. Ich hätte Lust darauf. Ehrlich gesagt: große Lust. Aber da ist auch diese leise Stimme in mir:

"Das gehört bestimmt jemand anderem. Warte lieber ab."

Sekunden vergehen. Mama sagt nichts, Papa sagt nichts. Mein Bruder schaut zum Kuchen, dann zu mir, dann wieder weg. Und ich ertappe mich dabei, wie ich lächle, als ob ich ganz selbstlos wäre:

"Mag jemand das letzte Stück?"

Stille. Keiner meldet sich. Und trotzdem esse ich es nicht. Weil ich – ohne es bewusst zu merken – einen uralten Herzensvertrag erfülle:

"Sei immer der, der verzichtet, damit die anderen bekommen, was sie wollen."

Später, als der Kuchen trocken geworden ist und im Müll landet,

denke ich: Vielleicht ist es Zeit, diesen Vertrag zu kündigen. Nicht, um

egoistischer zu werden – sondern um ehrlich zu sein. Denn Liebe heißt nicht

immer verzichten. Manchmal heißt Liebe auch, gemeinsam das letzte Stück Kuchen

zu genießen.

Mini-Übung: Deine unsichtbaren Herzensverträge entdecken

- Nimm Dir einen ruhigen Moment – vielleicht bei einer Tasse Tee oder einem Spaziergang.

- Erinnere Dich an eine Situation, in der Du eigentlich etwas wolltest … es aber nicht genommen oder gesagt hast.

- Schreib auf, was Du in diesem Moment gedacht hast.

Zum Beispiel: "Ich will nicht, dass jemand denkt, ich bin gierig." - Frag Dich: "Wer hat mir das beigebracht? Gab es irgendwann einen Moment, in dem ich diese Regel übernommen habe?"

- Notiere den "Herzensvertrag" in einem

Satz, z. B.:

"Ich verzichte lieber, damit die anderen zufrieden sind." - Überlege, ob dieser Vertrag heute noch gut für Dich ist – oder ob es Zeit ist, ihn liebevoll zu verändern.

💡 Wenn Du den Vertrag loslassen möchtest, schreibe ihn auf einen Zettel, falte ihn, und wirf ihn symbolisch in einen Fluss, ins Kaminfeuer oder in den Papierkorb.

1.4 Generationen in Balance – Tradition & Wandel

Ich habe einmal gehört: "Tradition ist die Weitergabe des Feuers – nicht die Anbetung der Asche." Dieser Satz begleitet mich, wenn ich an Familie denke. Denn in jeder Familie gibt es Dinge, die sich bewährt haben – und solche, die vielleicht nur aus Gewohnheit weitergegeben werden.

Früher, als Kind, dachte ich, dass "so macht man das" ein Naturgesetz ist. Heute weiß ich: "So macht unsere Familie das" – und das ist etwas ganz anderes. Traditionen sind wie Lieblingsrezepte. Manche schmecken noch immer köstlich, andere passen nicht mehr zu unserem heutigen Geschmack.

Ich erinnere mich an eine Szene bei meiner Oma: Es war Weihnachten, und sie bestand darauf, dass der Christbaum immer am 24. Dezember früh geschmückt wird – mit genau den alten Kugeln, die schon ein paar Kratzer hatten. "Das gehört so!", sagte sie mit einem liebevollen, aber unerschütterlichen Blick. Ich nickte damals, weil ich merkte, wie wichtig es ihr war. Gleichzeitig träumte ich von einem Baum mit Lichterketten, die wie ein kleiner Sternenhimmel glitzern.

Heute verstehe ich: Es geht nicht darum, alles neu zu machen oder

alles Alte zu behalten.

Es geht darum, das Gute zu bewahren und Platz für Neues zu schaffen. Manchmal bedeutet

das, den Christbaum so zu schmücken, wie Oma es geliebt hätte – und im Jahr

darauf meine eigene Version auszuprobieren.

Zwischen Tradition und Wandel zu balancieren, ist wie ein Tanz: Ein Fuß steht im Vertrauten, der andere macht neugierig einen Schritt ins Unbekannte. Und wenn beide Füße abwechselnd führen dürfen, entsteht ein Rhythmus, der sich gut anfühlt – für alle Generationen.

2 | Wenn's knirscht

Familien sind wie gut eingespielte Orchester – bis jemand

plötzlich im falschen Takt klatscht.

Oder wie gemütliche Sofas – bis einer beschließt, die Kissen neu zu sortieren.

Kurz gesagt: Selbst in den liebevollsten Familien knirscht es manchmal.

Und das ist nicht nur normal, es ist sogar wichtig. Denn Knirschen bedeutet, dass etwas in Bewegung ist. Manchmal reiben sich nur die unterschiedlichen Lebensweisen aneinander, manchmal sind es alte Verletzungen, die noch zwischen den Kissen stecken. Oft steckt hinter dem Streit weniger Böses als vielmehr ein Missverständnis, das einfach zu lange in der Ecke stand.

In diesem Teil schauen wir hin, wo es im Familiengetriebe hakt. Wir gehen den größten Stolperfallen zwischen Eltern und erwachsenen Kindern auf den Grund, enttarnen alte Mythen (inklusive Kühlschrankgeschichten) und sprechen über Themen, die oft als zu heikel gelten – wie das Annehmen von Hilfe.

Das Ziel?

Nicht, alle Knirschgeräusche für immer zu beseitigen. Sondern zu lernen, wie man sie in eine neue Melodie verwandeln kann – eine, bei der man trotz gelegentlicher schiefer Töne gemeinsam weiterspielt.

2.1 Konflikte als Wegweiser

Es war einer dieser Abende, an denen die Luft im Wohnzimmer

so dicht war, dass man sie hätte in Scheiben schneiden können. Der Fernseher

lief, keiner schaute hin. Meine Mutter räumte mit etwas mehr Nachdruck als

nötig das Geschirr in die Spülmaschine. Klong.

Mein Vater räusperte sich. Wieder und wieder. Und ich saß da und dachte: "Okay, hier ist was im Busch. Aber was?"

Früher hätte ich Konflikte am liebsten in Geschenkpapier gewickelt, eine Schleife drum und ganz nach hinten in den Schrank gestellt. Heute weiß ich: Konflikte sind wie diese blinkenden Navigationspfeile in einem Videospiel – sie zeigen Dir, wo's langgeht. Nicht immer dahin, wo Du hin willst, aber meistens dahin, wo Du hin musst, wenn es leichter werden soll.

Ich erinnere mich an einen Satz, den mir mal jemand gesagt hat: "Ein Konflikt ist nur die laute Version von 'Hey, hier stimmt was nicht!'" Seitdem betrachte ich das Knirschen zwischen uns weniger als Katastrophe – und mehr als Einladung, hinzuschauen.

Denn oft ist das eigentliche Problem gar nicht der Anlass ("Wer hat den Kühlschrank offen gelassen?"), sondern das, was darunter liegt ("Ich fühle mich nicht gesehen", "Ich wünsche mir mehr Respekt").

Und wenn wir es schaffen, dahin zu kommen – jenseits vom Türenschlagen, Tellerklappern oder dem passiv-aggressiven "Schon gut!" – dann wird's spannend. Und auch schön.

Heute versuche ich, Konflikte wie Wegweiser zu sehen. Sie zeigen mir nicht nur, wo es knirscht – sondern auch, wo die Chance auf Nähe und Verständnis liegt. Manchmal führt der Weg durch ein paar Schlaglöcher… aber am Ende landet man oft an einem Ort, den man gemeinsam gestalten kann.

📦 Mini-Box

Konflikte sind Beziehungs-Sauerstoff: Laut der Psychologin Susan Johnson (Emotionsfokussierte Therapie) sind Konflikte nicht das Gegenteil von Liebe, sondern ein Signal, dass Verbindung gesucht wird.

Das "Eisbergmodell": In fast jedem Streit liegt nur ein kleiner Teil an der Oberfläche (der Anlass). Unter Wasser schwimmen die eigentlichen Themen: Bedürfnisse, Ängste, alte Verletzungen.

Fight, Flight oder Freeze: Unser Gehirn reagiert in Konflikten oft mit uralten Überlebensstrategien – Angriff, Flucht oder Erstarren. Erst wenn wir uns beruhigen, wird die "Chefetage" im Gehirn (präfrontaler Kortex) wieder richtig aktiv, und wir können konstruktiv reden.

💡 "Konflikte sind wie Rauch – sie zeigen Dir, wo das Feuer ist. Aber löschen kannst Du nur, wenn Du weißt, was brennt."

2.2 Die größten Stolperfallen

Es fängt oft ganz harmlos an. "Schön, dass Du da bist!", sagt die Mutter, während sie dem erwachsenen Sohn die Jacke abnimmt – und dabei unauffällig prüft, ob er denn auch "vernünftige" Schuhe trägt. Der Sohn setzt sich hin, und keine drei Minuten später ist es passiert: Stolperfalle Nummer eins – ungefragte Ratschläge.

Es gibt viele solcher Stolperfallen. Manche sind klein, wie ein Lego-Stein im Teppich (man merkt's erst, wenn man drauftritt). Andere sind groß, wie ein frisch gegrabener Gartenteich ohne Zaun.

Hier ein paar Klassiker:

- Ungefragte Lebensweisheiten: "Du solltest…" – oft gefolgt von einem Tipp, den man vor 15 Jahren vielleicht gebraucht hätte.

- Vergleiche: "Dein Bruder hat das aber anders gemacht." – und schwupps, fühlt man sich wieder wie zwölf.

- Erwartungen, die nie

ausgesprochen wurden – aber trotzdem im Raum schweben wie diese

einen Fliegen, die nie sterben.

Das Tückische: Diese Stolperfallen entstehen meist aus

Liebe. Eltern wollen helfen, schützen, weitergeben. Aber in den Ohren

erwachsener Kinder klingt das manchmal wie: "Ich trau Dir nicht ganz."

Und ja, auch erwachsene Kinder haben ihre Stolperfallen:

- Alles auf die Goldwaage legen – plötzlich ist selbst der Satz "Willst Du noch etwas Kuchen?" eine versteckte Botschaft.

- Automatischer Widerstand – der innere Teenager, der beim kleinsten Hinweis denkt: "Du kannst mir gar nichts sagen!"

- Schweigen statt Reden

– weil man glaubt, das würde den Frieden sichern (Spoiler: tut es selten).

Die gute Nachricht: Wer die Stolperfallen kennt, kann

drumherumgehen. Und manchmal kann man sogar ein Schild aufstellen: "Vorsicht,

hier könnte ein Ratschlag liegen – bitte liebevoll drübersteigen."

📦 Mini-Box – Stolperfallen entschärfen

- Vorwarnung einbauen

Statt: "Du solltest…"

Besser: "Darf ich Dir einen Gedanken mitgeben?" – das gibt dem anderen die Wahl. - Kompliment vor Kritik

Kritik rutscht leichter runter, wenn sie auf einem weichen Kissen landet. - Neugier statt Annahme

Frag nach: "Wie siehst Du das?" – bevor Du vermutest, wie der andere denkt. - Das innere Stoppschild

Wenn der Satz "Immer machst Du…" im Kopf auftaucht – innerlich kurz anhalten. Meistens stimmt "immer" sowieso nicht.

💡 "Stolperfallen verschwinden selten – aber man kann lernen, mit einem Augenzwinkern drüberzuhüpfen."

2.3 Tabu-Thema: Hilfe annehmen

In vielen Familien ist

das Wort "Hilfe" wie ein unsichtbares Möbelstück im Raum – man weiß, dass es da

ist, aber man läuft lieber drum herum. Hilfe anzunehmen fühlt sich für manche an wie eine Niederlage, für andere wie

ein Eingeständnis: Ich schaffe es nicht allein. Und das, obwohl es in Wahrheit oft das Gegenteil bedeutet.

Hinter der Zurückhaltung stecken häufig alte Prägungen:

- Wer als Kind früh lernen musste, selbst zurechtzukommen, verbindet "Hilfe" mit Abhängigkeit.

- Wer oft das Gefühl bekam, eine Last zu sein, vermeidet jede Bitte, um niemandem zur Last zu fallen.

- Und manche Menschen

glauben einfach, dass wahre Stärke in völliger Selbstständigkeit liegt – ohne

zu merken, dass auch das eine Form von Schwäche sein kann.

Dabei ist Hilfe

annehmen ein leiser, aber kraftvoller Beziehungsbaustein. Psychologen wissen: Hilfe anzunehmen aktiviert in uns das Gefühl der Verbundenheit. Es stärkt Bindungen – nicht nur, weil das Problem schneller gelöst wird, sondern weil wir gemeinsam etwas schaffen. Und genau dieses "gemeinsam" ist das, was viele Beziehungen nährt.

Es sendet die Botschaft:

- Ich vertraue Dir.

- Ich lasse Dich teilhaben an meinem Leben.

- Ich erkenne Deine

Fähigkeiten an.

Das große Regal

Ein erwachsener Sohn stand in seiner neuen Wohnung vor einem viel zu großen Regal. Er wollte es allein ins Wohnzimmer tragen – schließlich war er jetzt selbstständig. Sein Vater, der zufällig vorbeischaute, stand in der Tür und fragte: "Brauchst Du Hilfe?"

"Nein, geht schon", kam die schnelle Antwort.

Zwei Minuten später lag das Regal krachend auf dem Boden, und der Sohn stand mittendrin wie ein Maler in seinem eigenen Werk.Der Vater half beim Aufrichten, klopfte den Staub von der Schulter seines Sohnes und sagte:

"Manchmal ist Hilfe annehmen einfach netter – schon allein, weil man

dabei gleich jemanden hat, der später mit einem über die Panne lachen kann."

💡 Mini-Box – Hilfe annehmen in 3 einfachen Schritten

- Frage Dich: Ist das wirklich ein Test meiner Selbstständigkeit – oder darf es heute leicht gehen?

- Sag bewusst Ja: Ein einfaches "Danke, gern" kann Türen öffnen.

- Teile die Freude: Nach getaner Arbeit gemeinsam lachen oder einen Kaffee trinken – das macht aus Hilfe ein schönes Erlebnis.

2.4 Kühlschrank-Momente & andere Familienmythen

In jeder Familie gibt es diesen einen Ort, an dem sich alle Fäden wie von selbst wieder verbinden. Manchmal ist es der Küchentisch. Manchmal das alte Sofa. nd manchmal – ganz oft – ist es der Kühlschrank.

Der Kühlschrank ist ein stiller Zeuge unzähliger Szenen: Das Kind, das nachts heimlich Schokolade sucht. Der Vater, der morgens noch halb verschlafen Orangensaft trinkt. Die Mutter, die zwischen Kochtopf und Gefrierfach eine kurze Pause nimmt, um den kalten Luftzug zu genießen.

Ein

"Kühlschrank-Moment" ist mehr als nur ein Griff zur Milch. Es ist dieser

kleine, unscheinbare Augenblick, in dem Familie stattfindet – oft wortlos,

manchmal unbemerkt.

Und doch hinterlässt er Spuren: in unseren Erinnerungen, in unseren

Geschichten, in unserem Gefühl von "Zuhause".

Neben den Kühlschrank-Momenten gibt es noch andere unsichtbare Rituale – Familienmythen.

Sätze wie "Bei uns

wird immer alles selbst gemacht" oder "Wir feiern jeden Geburtstag groß".

Diese Mythen können verbinden – sie geben ein Gefühl von Zugehörigkeit. Aber

sie können auch einengen, wenn sie starr werden und keinen Raum für Neues

lassen.

Das Schöne: Man kann

Mythen bewusst weitertragen oder sanft verändern. Man kann den

Kühlschrank-Moment zur Tradition machen – oder ihn durch etwas ganz Neues

ersetzen.

Denn Familie lebt nicht von den Regeln allein, sondern von den Geschichten, die

wir uns immer wieder erzählen.

Eine Geschichte in der ein kühlender Schrank Herzen erwärmt

Ein erwachsenes Geschwisterpaar steht beim Familienfest wie früher vor dem Kühlschrank, Tür weit offen, und sucht wortlos nach "etwas". Sie finden nichts, lachen – und wissen doch genau, dass sie das gefunden haben, was sie gesucht haben: diesen Augenblick der Vertrautheit.

💡 Mini-Box – Familienmythen bewusst gestalten

- Erkennen: Welche kleinen Rituale oder Sätze prägen unser Familienleben?

- Prüfen: Fühlen sie sich noch gut an – oder eher wie Pflicht?

- Verändern oder behalten: Alles, was verbindet, darf bleiben. Alles, was eng macht, darf gehen.

3 | Brücken bauen

Es gibt viele Wege, eine Familie zusammenzuhalten – und mindestens genauso viele, sie ungewollt auf Abstand zu bringen. Manchmal reicht ein falsches Wort, manchmal jahrelanges Schweigen. Aber das Schöne ist: Brücken lassen sich immer wieder bauen. Egal, wie tief der Graben erscheint.

In diesem Teil geht es nicht darum, perfekt zu werden. Perfekte Familien gibt es nur in Hochglanzwerbungen – und selbst dort haben alle vermutlich vorher gestritten, ob die Kaffeetassen farblich zusammenpassen. Es geht darum, den Mut zu finden, den ersten Stein zu legen. Und den zweiten. Und dann vielleicht noch einen, bis auf einmal ein Weg entsteht.

Brücken bauen heißt, sich auf halbem Weg zu treffen – nicht aufzugeben, wenn der andere noch zögert. Es bedeutet, kleine Gesten zu setzen, die große Wirkung haben: ein ehrliches "Danke", ein unerwartetes "Tut mir leid" oder einfach nur zuhören, ohne sofort Ratschläge zu verteilen.

Vielleicht ist es auch an der Zeit, ein paar alte Brücken neu zu streichen, die schon lange nicht mehr benutzt wurden. Denn oft brauchen Beziehungen nur ein bisschen Pflege – und einen Grund, wieder darüber zu gehen.

3.1 Zuhören, ohne schon die Antwort zu basteln

Zuhören.

Klingt so simpel, oder? Zwei Ohren, ein bisschen Aufmerksamkeit – fertig. Zumindest denken wir das. Doch Hand aufs Herz: Wie oft hast Du schon genickt, während Dein innerer Monolog längst losgaloppiert ist? Vielleicht hast Du Dir im Kopf schon die perfekte Antwort zurechtgelegt. Vielleicht hast Du in Gedanken schon ein "Das kenne ich, mir ging es damals genauso…" vorbereitet. Oder Du bist innerlich schon beim Einkaufszettel, weil Du "eh weißt", was der andere sagen will.

Das Problem: In dem Moment hören wir nicht mehr zu – wir warten. Warten auf die kleine Atempause, die uns das Startsignal gibt: Jetzt darfst Du reden! Und dann passiert etwas Heimtückisches: Wir nehmen dem anderen die Chance, sich vollständig auszudrücken. Wir füllen die Lücken mit unseren eigenen Geschichten, statt in seine Welt einzutauchen.

In Familien ist das besonders heimtückisch. Da kennen wir uns ja "schon ewig", oder glauben es zumindest. Wir haben Abkürzungen entwickelt – und manchmal vergessen wir, dass auch unsere Liebsten sich verändern. Wer glaubt, den ganzen Weg schon zu kennen, übersieht leicht die neuen Kurven.

Echtes Zuhören fühlt sich anders an.

Es ist, als würdest Du für einen Moment Dein eigenes Werkzeug ablegen: Keine Reparaturvorschläge, keine schnellen Urteile, keine "Ich weiß genau, was Du meinst"-Abkürzungen.

Stattdessen lässt Du Raum. Du stellst Fragen. Du hältst Pausen aus – und merkst vielleicht, dass genau in diesen Pausen die wertvollsten Worte auftauchen.

Mini-Box – So geht Zuhören mit Herz

- Atmen – bevor Du antwortest, atme einmal tief durch.

- Nachfragen – "Meinst Du damit…?" statt sofort zu reagieren.

- Zusammenfassen – wiederholen, was Du verstanden hast.

- Warten – der andere darf noch etwas hinzufügen.

Bitte, einmal nur zuhören

Ein Vater sitzt mit seiner erwachsenen Tochter im Café. Sie erzählt von Problemen im Job. Er nickt, holt schon Luft – und stoppt. Statt den altbewährten "Vater-Rat" rauszuhauen, fragt er: "Willst Du gerade einen Tipp – oder einfach nur, dass ich zuhöre?"

Sie lächelt: "Heute nur zuhören, bitte."

Sie reden eine Stunde – und er sagt fast

nichts. Als sie aufsteht, sagt sie: "Danke, das war genau das, was ich

gebraucht habe."

💡 "Manchmal ist die beste Antwort einfach ein stilles, echtes Dasein."

3.2 Wenn Worte Brücken bauen oder Mauern errichten

Worte sind wie Bausteine. Manche setzen wir, um etwas Schönes zu schaffen – eine Brücke, über die wir einander näherkommen können. Andere legen wir übereinander, bis eine Mauer zwischen uns steht. Und oft merken wir gar nicht, welche Steine wir gerade in der Hand halten.

In Familien ist das besonders heikel. Da reicht oft ein einziges Wort – oder ein Tonfall – und schon spürt der andere wieder den alten Schmerz von vor zehn Jahren. Manchmal ist es gar nicht die Wortwahl, sondern das Gewicht, das in ihr mitschwingt: ein Hauch von Ungeduld, ein Tropfen von "Ich weiß es besser".

Die Forschung zeigt: Unser Gehirn reagiert auf Worte ähnlich

wie auf körperliche Berührung.

Sanfte, wertschätzende Sprache aktiviert dieselben Bereiche, die auch bei Wärme

und Zuneigung aufleuchten. Harte, abwertende Sprache dagegen kann Stresshormone

ausschütten – selbst wenn sie "nur" als Scherz gemeint ist.

Mini-Box – Brückenbau mit Sprache

- Ich-Botschaften

statt Du-Vorwürfe

→ "Ich fühle mich übergangen" statt "Du hörst mir nie zu". - Fragen

statt Festlegen

→ "Wie siehst Du das?" statt "So ist es doch, oder?" - Pausen

nutzen

→ Manchmal ist Stille besser als das falsche Wort. - Wertschätzung

einflechten

→ "Ich verstehe Deinen Punkt" oder "Danke, dass Du mir das sagst".

Ich wusste gar nicht, dass Dich das so verletzt hat

Zwei Brüder, beide längst erwachsen, treffen sich zum Essen. Seit Jahren knirscht es zwischen ihnen, immer wieder wegen Kleinigkeiten. An diesem Abend stolpern sie über ein Thema aus der Kindheit – einer fühlt sich damals ungerecht behandelt. Früher hätte der andere sofort gekontert: "Ach komm, stell Dich nicht so an!"

Doch diesmal hält er kurz inne, schaut ihn an und sagt leise: "Ich wusste gar nicht, dass Dich das so verletzt hat. Das tut mir leid." Es ist, als würde ein alter, rostiger Schlüssel ins Schloss passen. Sie reden weiter – diesmal ohne Mauern.

💡 "Mit Deinen Worten kannst Du Mauern errichten oder Brücken bauen – und manchmal reicht schon ein rostiger Schlüssel, um eine lange verschlossene Tür wieder zu öffnen."

3.3 Rollentausch: Wenn Perspektiven plötzlich verrutschen

Manchmal genügt ein kleiner Perspektivwechsel – und plötzlich steht die Welt Kopf. Der Vater wird zum "Kind", die Tochter zur "Erwachsenen". Der ältere Bruder bittet plötzlich um Rat, und die "kleine Schwester" erklärt ihm geduldig die Steuererklärung.

Das kann verwirren.

Es kann aber auch befreiend sein. Denn diese Momente zeigen: Wir sind nicht für immer in unseren Rollen gefangen – auch wenn wir uns manchmal so fühlen, als hätten wir in der Familiengeschichte einen Vertrag unterschrieben, der auf Lebenszeit gilt.

Das Bild vom Stuhltausch

Stell Dir einen großen Familientisch vor. Seit Jahren sitzt jeder am gleichen Platz. Du weißt genau, wer rechts neben Dir sitzt, wer den Salzstreuer als Erster bekommt und wer immer das letzte Stück Kuchen ergattert.

Und dann – eines Tages – steht jemand auf, geht um den Tisch

und setzt sich auf Deinen Platz. Plötzlich siehst Du das ganze Geschehen aus

einem anderen Blickwinkel: das Licht fällt anders, Du hast einen neuen

Gesprächspartner, und der Kuchen ist auf einmal weiter weg.

So fühlt sich ein Rollentausch an.

Mini-Box – So gelingt der Perspektivwechsel ohne Drama

- Rollenspiel wagen – mal bewusst den anderen Part einnehmen (z. B. als Elternteil einen Tag lang der "Fragende" statt der "Antwortgeber" sein).

- Fragen statt Festhalten – "Wie fühlt sich das für Dich an?" statt "So war's schon immer".

- Neugierig bleiben – jede Rolle hat Seiten, die Du noch nicht kennst.

- Kuchen teilen – weil jede neue Perspektive besser schmeckt, wenn man sie teilt.

Beispielgeschichte

Ein Sohn begleitet seine Mutter zum Arzt. Früher war sie diejenige, die ihn beschützte, Formulare ausfüllte, den Weg kannte. Heute ist er derjenige, der fragt: "Hast Du alles dabei? Soll ich vorne Bescheid geben?"

Er sieht in ihrem Blick einen winzigen Moment Unsicherheit –

und gleichzeitig Dankbarkeit.

Auf dem Heimweg sagt sie leise: "Komisch, sich mal umgekehrt umsorgt zu fühlen.

Aber… irgendwie schön."

Beide wissen: Es ist kein Machtwechsel – nur eine neue, gemeinsame Etappe.

💡 "Manchmal reicht es, den Stuhl zu tauschen, um zu merken, dass die Aussicht von der anderen Seite des Tisches auch schön ist."

3.4 Die Kunst, Missverständnisse zu pflegen

Missverständnisse sind wie Staub in alten Familienfotos: Kaum sichtbar im Alltag – aber wenn Licht darauf fällt, fragt man sich, warum da plötzlich ein grauer Schleier ist. Und wie bei Staub gilt: Wenn man ihn lange ignoriert, sammelt er sich an und legt sich irgendwann über alles.

Das Tückische ist: Missverständnisse entstehen oft nicht,

weil wir uns nicht verstehen wollen, sondern

weil wir glauben, uns schon perfekt zu

verstehen. Gerade in Familien, wo jeder meint, die Gedanken des anderen schon

vor dem ersten Wort erraten zu können, passiert das schnell. Man überspringt

ganze Sätze – und landet prompt auf der falschen Fährte.

Rollenspiel: Die Sache mit dem Kuchen

Vater: "Der

Kuchen ist für später."

Mutter: "Ja, ich bring ihn

gleich in die Küche."

Tochter (erschrocken): "Was?

Ich soll in die Küche? Hab ich was falsch gemacht?"

Sohn (mit vollem Mund): "Wieso

redet ihr überhaupt darüber? Er ist doch schon halb weg."

Vater: "WAS?!"

Mutter: "Ich dachte, wir warten

auf die Gäste!"

Tochter: "Welche Gäste?"

Sohn: "Ich."

Warum das passiert

Unser Gehirn ist ein echter Effizienzprofi. Es hört ein paar Wörter, ergänzt den Rest selbst – und ist sich dabei ganz sicher, richtig zu liegen. Leider ist diese "Autovervollständigung" oft weniger treffsicher als gedacht.

In Familien wirkt das wie ein Katalysator: Hier treffen Jahrzehnte alter Erfahrungen, Eigenheiten und unausgesprochene Erwartungen aufeinander. Und schon reicht ein "Kuchen" statt "Küche", um eine kleine Familienkomödie auszulösen.

Mini-Box – Missverständnisse verhindern

- Klarheit statt Kürze – lieber einmal mehr sagen, als auf halbem Weg abbrechen.

- Nachfragen statt annehmen – "Meinst Du wirklich…?" kann Wunder wirken.

- Blickkontakt nutzen – wer einander ansieht, hört oft auch genauer hin.

- Humor einstreuen – wenn schon Missverständnis, dann wenigstens mit Lachen.

💡 "Missverständnisse entstehen oft nicht, weil wir falsch sprechen – sondern weil

jeder etwas anderes hört."

3.5 Der erste Schritt über die Brücke

Es gibt Momente, da fühlt sich der erste Schritt an wie der schwerste. Nicht, weil er besonders weit wäre – sondern weil er eine Mauer im Herzen überwinden muss.

Der erste Schritt über eine Brücke in der Familie bedeutet oft: Den Stolz kurz zur Seite legen. Die eigene Verletzung nicht als Schutzschild hochhalten. Das Risiko eingehen, nicht zu wissen, wie der andere reagieren wird.

Viele warten darauf, dass der andere zuerst geht. Doch

manchmal bedeutet Liebe, selbst anzufangen, ohne Garantie auf Applaus. So, wie

ein Gärtner im Frühling sät, ohne zu wissen, wie das Wetter wird.

Mini-Box – Mutmacher für den ersten Schritt

- Klein anfangen: Ein Lächeln, eine kurze Nachricht, ein ehrlicher Satz.

- Erwartungen runterdrehen: Ziel ist Nähe – nicht sofortige Harmonie.

- Den Moment nutzen: Es wird nie den perfekten Zeitpunkt geben.

- Fehlerfreundlich sein: Auch wenn es holprig beginnt – Hauptsache, begonnen.

💡 "Der erste Schritt über die Brücke muss oft gar nicht groß sein."

4 | Brücken pflegen

Es gibt in Familien diese unsichtbaren Wege zwischen Herzen – mal breit und fest, mal schmal und wackelig. Wir nennen sie hier einfach: Brücken. Manche sind alt und moosbewachsen, andere frisch gebaut und noch ein wenig instabil. Und so wie bei echten Brücken gilt: Sie entstehen nicht von allein. Jemand muss den ersten Stein legen, jemand muss den Weg begehen, und jemand muss ab und zu nachsehen, ob die Planken noch halten.

Brücken sind nicht nur Bauwerke – sie sind Entscheidungen. Die Entscheidung, nicht für immer auf der eigenen Flussseite zu bleiben. Die Entscheidung, dem anderen wieder nahe genug zu kommen, dass er uns sehen – und berühren – kann. Die Entscheidung, das Risiko einzugehen, dass der andere vielleicht nicht gleich, oder gar nicht, losläuft.

In diesem Teil geht es darum, wie Brücken entstehen, wie sie gepflegt werden, wie sie auch nach Jahren wieder begehbar werden – und wie man mit jenen umgeht, bei denen es hier und da knarzt. Es geht um Mut und Geduld. Um kleine Schritte und große Wirkung. Und um die Erkenntnis, dass eine Brücke nicht perfekt sein muss, um zu tragen.

4.1 Die Brücke stabil machen

Eine Brücke ist schnell gebaut – aber wenn sie nicht gepflegt wird, nagt bald der erste Rost an den Pfeilern.

In Familien passiert das oft unbemerkt: Man hat einen schönen Moment, ein gutes Gespräch, vielleicht sogar Versöhnung. Und dann… kehrt der Alltag zurück, und die Brücke bleibt unbenutzt, bis sich wieder Unkraut zwischen die Planken schiebt.

Eine stabile Brücke braucht regelmäßige Schritte – nicht nur einen großen. Das bedeutet: dranbleiben, auch wenn gerade kein Drama in Sicht ist. Nähe entsteht nicht durch spektakuläre Gesten, sondern durch viele kleine, unspektakuläre Begegnungen.

Manchmal braucht es auch eine Art "Brückenfest" – einen

Moment, der bewusst daran erinnert, warum sich der Bau gelohnt hat. Das kann

ein gemeinsames Kochen sein, eine kleine Reise oder einfach ein Nachmittag ohne

Handys, dafür mit offenen Herzen.

Mini-Box – Pflegetipps für Familienbrücken

- Rituale schaffen: Ein fester Kaffee-Termin, ein wöchentlicher Anruf, ein kurzer Spaziergang.

- Reparaturen sofort angehen: Kleine Kratzer im Miteinander nicht ignorieren – ansprechen, solange sie klein sind.

- Leichtes Gepäck tragen: Alte Vorwürfe nicht ständig mit über die Brücke schleppen.

- Freude teilen:

Nicht nur Sorgen, auch kleine Erfolge miteinander feiern.

💡 "Eine Brücke bleibt nur stark, wenn man sie benutzt – und wenn man bereit ist, ab und zu ein paar Planken zu erneuern."

4.2 Die Brücke nach vielen Jahren

Zwölf Jahre können schnell vergehen. Und doch können sie

sich anfühlen wie ein ganzes Leben. Manchmal wie ein falsches Leben.

Zwölf Jahre ohne ein Wort. Nur diese eine Szene, die sich eingebrannt hatte: Ein lauter Raum, erhitzte Stimmen, ein Satz, der wie ein Dolch traf. Dann Stille. Und eine Tür, die sich schloss – nicht nur aus Holz.

Manchmal war da der Gedanke: "Ich sollte etwas sagen." Doch dann kam der Stolz. Oder die Angst. Oder dieser kleine, zynische Satz im Kopf: "Jetzt ist es doch eh zu spät."

Und dann lag plötzlich ein Brief im Postkasten. Ein echter Brief, auf Papier, nicht aus dem kalten Licht eines Bildschirms. Der Umschlag unscheinbar. Die Schrift – so vertraut, dass sie fast wehtat. Nur ein Satz stand darin:

"Ich weiß nicht, wie wir wieder anfangen können, aber ich möchte es versuchen."

Der erste Gedanke: "Und wenn es wieder so

endet?"

Der zweite: "Und wenn nicht?"

Eine Antwort zu schreiben, dauerte Stunden. Zuerst wollte man alles erklären, jedes Missverständnis aufdröseln, alle alten Knoten lösen. Doch dann blieb nur dieser eine Satz:

"Komm zum Abendessen. Wir fangen einfach mit Suppe an."

Der Abend selbst war seltsam. Zu viele Fragen, die noch im Raum standen. Zu viele Pausen, in denen das Beste wäre, einfach einen Löffel Suppe zu nehmen. Aber da war auch etwas anderes: ein winziger, leiser Faden, der sich wieder spannte.

Mit jedem weiteren Treffen kam eine neue Planke hinzu. Die

Brücke knarrte manchmal, und bei Regen war sie rutschig. Aber sie hielt. Und

sie trug.

💡 "Manchmal zählt nicht, wer den ersten Schritt macht – sondern dass die Brücke endlich zu wachsen beginnt."

4.3 Die Brücke mit den lockeren Planken

Es gibt Brücken, die sehen von weitem stabil aus. Und dann

macht man den ersten Schritt – knarz. Der zweite

Schritt – wackel. Der dritte – "Huch, da

fehlt ein Brett!"

In Familien gibt es genau solche Brücken. Von außen denkt man: "Alles bestens!" – und dann trifft man sich und merkt, dass man bei manchen Themen lieber nicht so fest auftreten sollte.

Mini-Box – Typische "wackelige Planken"

- "Weißt Du noch…?" – beginnt wie ein Spaziergang in den Sonnenuntergang und endet oft mit einer Schubkarre voller alter Vorwürfe.

- Finanzen – egal ob es um geliehene 50 Euro oder um das Erbe geht.

- Erziehungsfragen – besonders, wenn alle überzeugt sind, den einzig richtigen Weg zu kennen.

- Das Essen – nie wieder "War das Fleisch zu trocken?" fragen.

Eines Tages beschloss eine Familie, ihre Brücke zu reparieren. Dazu setzten sie sich an einen großen Tisch – wie Handwerker, nur ohne Werkzeug. Der Vater sagte: "Ich möchte, dass wir über alles offen reden." Die Tochter antwortete: "Okay, aber lass uns zuerst festlegen, was wir nicht ansprechen."

Die Liste war… lang.

Am Ende einigten sie sich darauf, erstmal die lockeren Planken sanft festzutreten, statt sie gleich zu ersetzen. Manchmal reicht es, zu wissen, wo man lieber vorsichtig geht – und wo man sicher springen kann.

💡 "Eine wackelige Brücke kann tragen – wenn man weiß, wo man hintritt."

4.4 Wenn Brücken zu morsch sind

Manchmal merken wir: Die Brücke, auf der wir stehen, hält uns nicht mehr. Sie ächzt unter alten Geschichten, unausgesprochenem Schmerz, stummen Erwartungen. Wir haben repariert, geflickt, gehofft – immer wieder. Aber vielleicht ist der Moment gekommen, an dem klar wird:

Diese Brücke trägt nicht mehr.

Nicht dich.

Nicht mich.

Nicht das, was zwischen uns möglich wäre.

Manchmal ist es ein stilles Erkennen. Manchmal ein heftiges Beben. Aber irgendwann spürt man: Wenn ich weiterhin über diese morsche Brücke gehe, verliere ich nicht nur das Gegenüber – sondern auch mich selbst.

Loslassen ist dann kein Aufgeben, sondern ein Akt der Ehrlichkeit. Und des Schutzes. Der eigenen Würde. Der Hoffnung auf etwas, das wieder tragfähig sein darf.

Vielleicht führt das Loslassen zu einer neuen Klarheit.

Vielleicht erkennt das Gegenüber erst jetzt den Ernst.

Vielleicht entsteht dadurch Raum für Veränderung.

Oder für einen ganz neuen Weg.

Denn manche Brücken muss man erst verlassen, damit sie – irgendwann – neu gebaut werden können.

Und wenn das nicht möglich ist: Dann braucht es Mut, den Fluss zu überqueren – allein. In dem Wissen: Auch auf der anderen Seite des Ufers wartet Leben. Und vielleicht sogar Frieden.

Geschichte mit offenem Ende

Zwei Brüder lebten viele Jahre Tür an Tür – und doch wie auf zwei verschiedenen Inseln. Ein Streit hatte die Brücke zwischen ihnen morsch werden lassen, und irgendwann war sie unter all den Vorwürfen zusammengebrochen.

Eines Morgens stand vor der Haustür des einen ein Handwerker.

"Ich wurde beauftragt, für Sie etwas zu bauen", sagte er.

Der Bruder runzelte die Stirn. "Ich habe niemanden beauftragt."

Der Handwerker lächelte nur und begann, Holz zu schleppen.

Tag für Tag hörte man Hämmern und Sägen. Der eine Bruder traute sich nicht zu fragen. Der andere schwieg.

Nach einer Woche stand etwas zwischen den Häusern. Es war keine fertige Brücke. Nur ein stabiler Steg, bis zur Hälfte des Flusses. Die andere Hälfte – leerer Raum. Eines Abends sah der eine Bruder Licht auf der anderen Uferseite. Der andere stand dort, mit einer Planke in der Hand. Sie sahen sich lange an. Niemand sprach. Und dann legte der zweite Bruder die Planke vorsichtig ins Wasser – nicht als Abschluss, sondern als Anfang.

Ob die Brücke jemals fertig wird, weiß keiner. Aber sie wissen jetzt: Manchmal reicht es, wenn einer anfängt – und der andere es sehen kann.

💡 "Manche Brücken dürfen enden – und doch kann ein einzelnes Brett genug sein, um den Anfang von etwas Neuem zu markieren."

✨ Wunder-Impulse ✨

Kleine Schritte, die vielleicht den Anfang einer neuen Brücke bilden – oder einfach dein Herz leichter machen:

-

Ein Satz ohne Erwartung

Schreib oder sag nur diesen einen Satz:

"Ich wollte dir nur sagen, dass ich gerade an dich gedacht habe."

Mehr nicht. Keine Erklärung, kein "weil". -

Das stille Geschenk

Lege etwas Kleines – eine Blume, einen Stein, ein Foto – an einen Ort, wo der andere es finden kann. Ohne Namensschild. Manchmal genügt ein Lächeln im Inneren, um eine Planke zu legen. -

Der offene Stuhl

Bei Familienfeiern oder Treffen: Lass bewusst einen Platz frei. Nicht als Vorwurf, sondern als Einladung. -

Der Blick von früher

Stell dir vor, ihr begegnet euch zum ersten Mal. Welche Geschichte würdest du gern über euch erzählen? Und was könntest du heute tun, damit sie wahr werden kann? -

Das "Vielleicht" zulassen

Sag nicht: "Es wird nie wieder gut."

Sag: "Vielleicht… eines Tages."

Manchmal ist ein "Vielleicht" das Fenster, durch das ein Wunder schlüpfen kann.

💡 Erinnerung:

Wunder kann man nicht erzwingen – aber man kann den Boden bereiten, auf dem sie landen.

Und manchmal bist du selbst das Wunder, das du dir wünschst. 🌿

5 | Mediation & Gesprächskunst

Familien sind wie Flüsse: mal ruhig und klar, mal wild und trüb.

Manchmal stehen wir an einem Ufer und rufen hinüber – in der Hoffnung, dass unsere Worte heil ankommen. Und manchmal merken wir: Die Strömung trägt sie in eine ganz andere Richtung.

Genau hier kommt Mediation ins Spiel. Nicht als steife Konferenz am runden Tisch, sondern als geschützter Raum, in dem Menschen sich wieder zuhören können, ohne ständig die Verteidigungsanlage im Kopf hochzufahren. Ein Raum, in dem Humor genauso Platz hat wie Tränen. In dem es nicht darum geht, wer Recht hat, sondern was wieder heil werden darf.

Mediation ist kein Zauberstab – sie ist eher wie ein gut geöltes Scharnier: Die Tür stand vielleicht lange fest, aber mit ein wenig Geduld, Wärme und Bewegung kann sie wieder aufgehen.

Und manchmal ist das erste, was man durch diese Tür sieht, nicht die perfekte Lösung – sondern einfach den anderen Menschen.

5.1 Warum Lachen Türen öffnen kann

Es gibt Momente in einem Konflikt, in denen der Raum

plötzlich leichter wird. Nicht, weil das Problem verschwunden wäre, sondern

weil ein leises Lächeln den Weg freigemacht hat.

Humor ist kein Ersatz für Ernsthaftigkeit – er ist wie ein Fenster, das man

kurz aufmacht, damit frische Luft hereinkommt.

In vielen Familiengesprächen sitzen Emotionen wie schwere Möbel im Raum: unausgesprochene Vorwürfe, alte Verletzungen, Stolz, Angst. Sie stehen im Weg, man stolpert ständig darüber. Humor räumt nicht gleich alle Möbel aus – aber er rückt sie ein Stück zur Seite, damit man sich wieder bewegen kann.

In manchen Gesprächen ist die Stimmung so dicht, dass man sie

gefühlt schneiden könnte. Statt direkt ins Thema zu springen, hilft dann

vielleicht etwas Humor. Das ist wie Magie: Humor kann Spannung lösen, ohne sie zu

leugnen. Er zeigt: "Wir sitzen hier zusammen, nicht gegeneinander." Und

manchmal ist es genau dieses kleine, gemeinsame Lächeln, das den Mut gibt,

einen schwierigen Satz zu sagen.

Mini-Box – Humor in Familiengesprächen

- Lachen über Situationen, nicht über Personen. Niemand sollte sich ausgelacht fühlen.

- Humor als Brücke, nicht als Mauer. Keine Ironie, die verletzt, sondern Wärme, die verbindet.

- Das richtige Timing. Humor wirkt am stärksten, wenn er die Spannung sanft löst – nicht, wenn er sie überspielt.

- Selbstironie statt Fremdironie.

Über sich selbst lachen öffnet Herzen.

💡 "Humor ist kein Pflaster, das alles heilt – aber er ist der kurze Sonnenstrahl, der die Kälte im Raum vertreibt."

5.2 Gesprächsszenen aus dem echten Leben

Manchmal verstehen wir Konzepte erst wirklich, wenn wir sie sehen. Nicht als trockene Theorie, sondern in der lebendigen, manchmal chaotischen Realität von echten Begegnungen. Darum hier ein paar Gesprächsszenen – wie kleine Theaterstücke, nur ohne auswendig gelernte Texte.

Szene 1 – "Der Kaffeelöffel"

Die Mutter rührt ihren Kaffee. Der Löffel klirrt gegen die Tasse, als würde er sagen: "Gleich knallt's." Der erwachsene Sohn sitzt gegenüber, die Arme verschränkt.

Mutter: "Du hättest wenigstens anrufen können."

Sohn: "Ich war beschäftigt."

Mutter: "Zu beschäftigt für Deine Mutter?"

Der Mediator hebt die Hand, lächelt sanft: "Lassen Sie uns den Löffel kurz ablegen und dafür die Worte rühren."

Es wird still. Der Sohn lächelt schief: "Okay… ich hätte anrufen können."

Mutter: "Und ich hätte nicht gleich beleidigt sein müssen."

Der Kaffeelöffel liegt still – und das Gespräch beginnt.

Szene 2 – "Der Kühlschrank"

Eine Tochter, ihr Vater. Streit um den Kühlschrank.

Vater: "Immer ist er voll mit Sachen, die keiner isst!"

Tochter: "Du kaufst doch immer viel zu viel!"

Mediator: "Könnte es sein, dass hier mehr drin steckt als nur Essen?"

Stille.

Vater: "Ich will, dass es Euch an nichts fehlt."

Tochter: "Und ich will, dass Du Dich nicht übernimmst."

Und nun ist der Kühlschrank vielleicht einfach noch ein Kühlschrank – und kein Schlachtfeld mehr.

Szene 3 – "Der falsche Ton"

Zwei Brüder. Seit Monaten Funkstille. Grund: Ein Satz am Grab ihres Vaters. Der eine hatte nur "Lass uns das später besprechen" gesagt. Der andere hatte "Das interessiert mich jetzt nicht" gehört.

Der Mediator: "Manchmal ist nicht das Wort das Problem, sondern der Ton, den das Herz hört."

Ein Blick. Ein Nicken. Und ein erstes, vorsichtiges Gespräch.

💡 "In jedem Konflikt steckt eine Geschichte, die noch nicht zu Ende erzählt ist.

5.3 Wie Mediation Barrieren abbaut

Konflikte sind wie Mauern.

Manchmal haben wir sie selbst gebaut – Stein für Stein, Jahr für Jahr. Manchmal standen sie einfach schon da, als wir ankamen, und wir haben uns damit arrangiert, um sie herumzulaufen.

Mediation ist kein Abriss mit der Abrissbirne. Es ist eher,

als würde man eine Mauer vorsichtig Stein für Stein abbauen – manchmal auch

einfach eine Tür hineinbauen, damit wieder jemand hindurchgehen kann.

1. Der sichere Raum

Am Anfang steht nicht das Problem, sondern der Ort. Ein

Raum, in dem keiner unterbrochen wird. Ein Raum, in dem das Smartphone

schweigt, die Blicke wach bleiben und kein Satz mit "Immer…" oder "Nie…"

beginnt. Hier darf man sagen, was man sonst nicht sagt – und hören, was man

sonst nicht hört.

2. Die Geschichten auf den Tisch legen

Jeder Konflikt hat mindestens zwei Geschichten. In der

Mediation werden sie erzählt, ohne dass gleich jemand den Rotstift ansetzt. Oft

ist es das erste Mal seit Jahren, dass die Beteiligten die ganze Version des

anderen hören – nicht nur die halbe, die schon durch alte Kratzer im Gedächtnis

verzerrt ist.

3. Die wahren Themen entdecken

Unter der Frage "Wer hat recht?" liegen oft ganz andere Fragen:

"Fühlst Du Dich gesehen?"

"Kannst Du mir vertrauen?"

"Bin ich Dir wichtig?"

Diese Fragen werden nicht immer direkt gestellt – aber sie

liegen wie Fundamentsteine unter jedem Konflikt. In der Mediation hebt man sie

vorsichtig an.

4. Brücken statt Schlachtpläne

Wenn klar wird, worum es wirklich geht, können neue Wege

entstehen. Manchmal ist es ein Kompromiss. Manchmal eine neue Vereinbarung –

ein Herzensvertrag. Und manchmal einfach nur das Gefühl: "Wir können wieder

miteinander reden, ohne den Spaten in der Hand zu haben."

💡 "Mediation reißt keine Mauern ein – sie kann aber Türen errichten, durch die beide gehen wollen."

5.4 Mut zur Lücke

Es gibt in jedem Gespräch diese Sekunden, in denen man weiß: Jetzt könnte ich noch etwas sagen… oder ich könnte einfach still bleiben.

Mut zur Brücke heißt: Den Schritt zu wagen, wenn man spürt, dass der andere bereit ist, einem entgegenzukommen. Mut zur Lücke heißt: Den Mund zu schließen, wenn man weiß, dass jedes weitere Wort nur wieder alte Wunden aufreißt. Beides braucht Mut.

Denn Brücken zu bauen, bedeutet, Verletzlichkeit zu zeigen. Und Lücken zu lassen, bedeutet, Kontrolle abzugeben. Manchmal sitzt in der Mediation ein Vater, der nach Jahren des Schweigens sagt: "Ich hab Dich vermisst."

Und die Tochter, die schon alles Mögliche an Antworten im Kopf hatte, sagt einfach nur: "Ich Dich auch."

Keine Erklärungen. Kein "Aber damals…". Nur ein Satz. Und

eine Stille, die plötzlich nicht mehr bedrohlich wirkt, sondern warm.

Das alte "Normal"

In Familien glauben wir oft, jedes Missverständnis müsse aufgelöst, jede Geschichte bis zum letzten Komma geklärt werden. Doch die Wahrheit ist: Manchmal reicht es, die Hand über die Lücke zu legen, statt sie mit Worten zuzuschütten.

Nicht jede Brücke muss in einem Tag fertig sein.

Manche wachsen leise, von beiden Enden gleichzeitig.

💡 "Mut zur Brücke bringt uns zueinander – Mut zur Lücke lässt

uns dort bleiben."

Mediation

Gerald Lindinger

Mediator

Ideenjongleur

Motivationskünstler

Menschenversteher

Hauptstraße 24

4563 Micheldorf

+43 677 / 617 111 53

Vielleicht einmal probieren …

Mediation ist kein Beweis dafür, dass etwas gescheitert ist. Sie ist ein Zeichen dafür, dass Dir die Beziehung wichtiger ist als der Streit.

Du musst nicht warten, bis alles in Trümmern liegt, um Hilfe zu holen. Manchmal reicht es schon, gemeinsam an einem Tisch zu sitzen, einen sicheren Rahmen zu haben – und zu merken: Wir können miteinander reden, ohne uns zu verlieren.

Vielleicht ist es Zeit, das einmal auszuprobieren.

6 | Familie neu denken

Manchmal ist Familie wie ein alter Lieblingspulli. Er ist gemütlich, er wärmt – aber an manchen Stellen kratzt er, und an anderen hat er Löcher. Die meisten stopfen wir notdürftig oder ziehen einfach etwas drüber. Doch was wäre, wenn wir ihn ab und zu neu stricken würden – aus bewährter Wolle und ein paar bunten, verrückten Fäden?

"Familie neu denken" heißt nicht, alles Bestehende wegzuwerfen. Es heißt, mutig zu mischen: Altes, das sich gut anfühlt, behalten – Neues ausprobieren, wenn es Nähe und Freude bringt. Das kann heißen: frische Rituale einführen, alte Streit-Muster loslassen, gemeinsam feiern ohne in alte Rollen zu rutschen, oder kreative Alltagsideen in den Familienkalender zu schmuggeln.

In diesem Teil geht es um verbindende Rituale, Feste, Ideen mit Humor und Herz – und darum, wie man Momente schafft, in denen alle gewinnen. Nicht, weil immer Harmonie herrscht, sondern weil man weiß: Wir gehören zusammen. Und wir haben Lust, es gemeinsam gut zu machen.

6.1 Rituale, die verbinden

Manchmal sind es nicht die großen Familienfeste, die uns zusammenhalten, sondern die kleinen, unscheinbaren Dinge.

Die Gutenacht-SMS, auch wenn das Kind längst erwachsen ist. Der Anruf am Samstagmorgen, der immer mit "Na, ausgeschlafen?" beginnt. Das gemeinsame Kaffeetrinken um 15:00 Uhr – egal, in welcher Stadt man gerade ist, jeder mit seiner Tasse, und trotzdem zusammen.

Rituale sind wie unsichtbare Fäden. Sie halten fest, ohne zu fesseln. Sie geben Halt, gerade wenn sich sonst viel verändert. Und sie wirken oft noch Jahre nach – manchmal, ohne dass wir es merken.

Der Trick: Rituale dürfen

wachsen und sich verändern. Was mit einer Gute-Nacht-Geschichte beginnt, kann

später ein regelmäßiger "Erzähl-mir-deine-Woche"-Spaziergang sein. Und selbst,

wenn mal ein Treffen ausfällt, bleibt das Gefühl: "Wir gehören zusammen."

Mini-Box –

Ideen für verbindende Rituale

- Der "Drei gute Dinge"-Anruf: Jeder erzählt drei Dinge, die in der Woche schön waren.

- Die "gemeinsame Mahlzeit auf Distanz": Zur gleichen Zeit essen, dabei per Video verbunden sein.

- "Foto des Tages" – Ab und zu ein Bild aus dem Alltag in die Familiengruppe schicken.

- "Lied des Monats" – jeder bringt einen Song ein, der ihn gerade begleitet.

💡 "Rituale sind wie ein Kaminfeuer – sie wärmen uns, auch wenn

draußen ein Sturm tobt."

Etwas zum Schmunzeln

Sohn: "Papa,

warum machen wir jedes Jahr das gleiche Familienfoto vorm Weihnachtsbaum?"

Vater: "Damit wir sehen können,

wie wir uns verändert haben."

Sohn: "Dann

lass uns dieses Jahr bitte ohne Pullover mit Rentier drauf fotografieren – ich

will nicht, dass das für immer bleibt." 😄

6.2 Generationen-Feste & kreative Alltagsideen

Es gibt Feste, die stehen im Kalender wie Felsen in der Brandung: Weihnachten, Geburtstage, Ostern. Und dann gibt es die kleinen, selbst erfundenen Feste – die, bei denen keiner weiß, ob man nun gratulieren oder einfach nur lachen soll.

Das Schöne an

generationenübergreifenden Feiern: Sie sind wie ein großes Familientablett

voller verschiedenster Häppchen. Die Großeltern bringen Geschichten mit, die

Eltern Rezepte – und die Kinder Ideen, auf die niemand über 15 gekommen wäre

("Warum machen wir nicht ein Sommer-Weihnachten?").

💡Kreative Ideen, die Generationen

verbinden:

- Oma-Opa-Interview-Tag – Die Kinder stellen Fragen, die Großeltern müssen spontan antworten.

- Erbstück-Party – Jeder bringt etwas mit, das eine Geschichte hat. Vom vergessenen Kochlöffel bis zum alten Schallplattenhit.

- Jahreszeiten-Mix – Grillen im Januar, Kakao trinken im Hochsommer, Eier bemalen im Herbst.

- Themen-Essen – Ein Land wird ausgelost, und alle kochen etwas dazu. (Vorsicht: Island kann kulinarisch herausfordernd werden.)

- Familien-Oscar – Preise für

"das lauteste Lachen", "den kreativsten Ausrutscher" oder "die schönste Rettung

einer Panne".

Das Beste an solchen Festen? Sie

schaffen Momente, die man noch Jahre später erzählt – nicht, weil sie perfekt

waren, sondern weil sie so herrlich unperfekt waren. Und genau das ist

es, was eine Familie zusammenschweißt: Lachen, Stolpern, und das gemeinsame

Aufstehen danach.

💡 "Ein Fest, bei dem alles glatt läuft, ist nett. Ein Fest, bei dem etwas schiefgeht – und alle darüber lachen – ist unvergesslich."

6.3 Altersdimmer-Ideen

Manche Ideen sind wie Strickjacken: Sie passen einfach jedem

– egal, ob sechs oder 96.

Der Trick ist der Altersdimmer:

dieselbe Grundidee, nur mal heller, mal dunkler, mal frecher, mal

tiefgründiger.

Denn nichts ist schöner, als

wenn alle an einem Tisch sitzen – und trotzdem jeder das Gefühl hat: "Das ist genau mein Tempo."

💡Altersdimmer-Idee 1: Der

Erinnerungswürfel

Grundidee: Ein Würfel mit Fragen oder Stichworten. Jede Seite löst ein Gespräch aus.

- Für Kinder: "Dein Lieblingstier?", "Was war heute lustig?", "Wenn Du zaubern könntest…?"

- Für Erwachsene: "Dein verrücktester Urlaubsmoment", "Etwas, das Du heute noch lernen möchtest", "Eine Frage, die Du noch nie gestellt hast".

- Für Ältere: "Ein Lied, das Dich

geprägt hat", "Deine erste große Freude im Leben", "Etwas, das Du gerne

weitergeben möchtest".

💡Altersdimmer-Idee 2: Gemeinschaftskunst

Grundidee: Ein großes Blatt Papier (oder Stoff), auf dem jeder etwas hinterlässt.

- Kinder: Bunte Handabdrücke, Kritzeleien, Sticker.

- Erwachsene: Ein Wort, ein Symbol, eine Mini-Skizze für den "Familien-Superheld".

- Ältere: Ein Spruch, eine kleine

Weisheit, eine Zeichnung aus der Erinnerung.

💡Altersdimmer-Idee 3: Die Staffel-Geschichte

Grundidee: Einer fängt mit einem Satz an, der nächste ergänzt – bis eine komplette Geschichte entsteht.

- Kinder: Fantasiewelten mit Drachen, fliegenden Pizzas und sprechenden Pflanzen.

- Erwachsene: Witzige Alltagsbegebenheiten mit Augenzwinkern.

- Ältere: Lebensnahe Episoden mit

einem Hauch Nostalgie und Humor.

💡Altersdimmer-Idee 4: Der Tauschkorb

Grundidee: Jeder bringt etwas mit, das er weitergeben möchte.

- Kinder: Spielsachen oder Selbstgebasteltes.

- Erwachsene: Bücher, Pflanzenableger, kleine Werkzeuge.

- Ältere: Familienrezepte, Fotos,

handgeschriebene Geschichten.

💡 "Eine gute Idee hat keinen Geburtstag – sie leuchtet in jedem Alter, wenn man den Dimmer richtig einstellt."

6.4 Wenn alle gewinnen – Win-Win im Familienalltag

In manchen Familiengesprächen gibt es nur zwei Optionen: A gewinnt – B verliert oder B gewinnt – A verliert. Das fühlt sich an wie "Topfschlagen mit Augenbinde": Einer findet den Topf, der andere steht im Eck und ist beleidigt.

Doch es gibt eine dritte Möglichkeit: Alle gewinnen. Das bedeutet nicht, dass jeder genau das bekommt, was er wollte – sondern dass alle mit dem Ergebnis leben und zufrieden sein können.

Wie Win-Win funktioniert

Weg vom Standpunkt, hin zum Bedürfnis:

Statt "Ich will den Fernseher!" → "Ich möchte mich entspannen."

Statt "Ich will ins Kino!" → "Ich brauche Zeit mit Freunden."

Wenn man die Bedürfnisse versteht, findet man oft Lösungen, die vorher keiner

gesehen hat.

Das "UND" suchen statt das "ODER":

"Wir schauen den Film, und danach hat jeder 30 Minuten für sich."

"Wir fahren zu Oma, und machen davor einen Spaziergang."

Kreativität einladen:

Manchmal steckt die beste Lösung nicht in den Köpfen, sondern in den Lachern.

Ideen, die absurd klingen, bringen oft Bewegung ins Gespräch – und plötzlich

findet sich ein machbarer Kompromiss.

Mini-Übung – Die Win-Win-Brille

- Problem benennen: Kurz und ohne Vorwürfe.

- Bedürfnisse sammeln: Jeder sagt, was ihm wichtig ist – nicht, was er haben will.

- Ideen sprudeln lassen: Keine Bewertung, einfach alles aufschreiben.

- Gemeinsame Lösung auswählen: Etwas, bei dem niemand das Gefühl hat, verloren zu haben.

Wenn alle gewinnen – Win-Win im Familienalltag

Samstagabend. Der Kühlschrank ist so leer, dass sogar die Mayonnaise einsam wirkt. Auf dem Tisch liegt die letzte Tiefkühlpizza – ein einzelner runder Botschafter der Hoffnung.

Problem: Vier Menschen, ein Pizzateig. Alle Augen gehen wie in Zeitlupe von der Pizza zum anderen – wie in einem Western vor dem finalen Duell.

Vater: "Wir könnten sie vierteln."

Mutter: "Oder… halbieren und dazu Salat machen."

Sohn (16): "Salat ist kein Essen. Salat ist das Grünzeug, das man für Instagram neben echtes Essen legt."

Tochter (13): "Ich will die Hälfte ohne Käse!"

Sohn: "Das ist keine Pizza mehr, das ist ein trauriger Fladen."

Eine kurze Stille.

Dann sagt die Mutter: "Was, wenn wir die Pizza nicht essen, sondern… als Spielfigur benutzen?"

Alle blicken sie an, als hätte sie gerade vorgeschlagen, den Hund zu melken.

"Hört zu", fährt sie fort.

"Wir spielen heute ein Brettspiel. Wer gewinnt, bekommt die Pizza."

Der Vater hebt eine Augenbraue. "Und die anderen?"

"Die bekommen Popcorn – mit Käse."

Drei Stunden später sitzt die

Familie am Tisch. Die Pizza ist heiß, dampfend, und der Gewinner strahlt wie im

Werbespot. Aber alle lachen – nicht wegen der Pizza, sondern weil der Hund

heimlich das Popcorn geklaut hat.

💡 "Win-Win heißt nicht, dass jeder alles kriegt – sondern dass keiner das Gefühl

hat, leer auszugehen."

📦 Mini-Box – Win-Win-Ideen für den Familienalltag

- Der Wunsch-Tag

Jeder darf einmal im Monat einen halben Tag lang bestimmen, was gemacht wird – mit der Regel: Es muss für alle erträglich bleiben (kein 8-Stunden-Museumsmarathon, kein Horrorfilm für die Kleinsten). - Der Joker-Zettel

Jede*r bekommt drei Joker pro Monat. Ein Joker kann genutzt werden, um eine unliebsame Aufgabe abzugeben – ohne Diskussion. Danach ist der Joker weg. - Das "Ja, und…"-Spiel

Bei Diskussionen wird jede Aussage des anderen erst mit "Ja, und…" beantwortet – anstatt mit "Ja, aber…". Hilft, die Stimmung zu retten und Ideen gemeinsam zu spinnen. - Gemeinsam klein statt einzeln groß

Wenn das Budget oder die Zeit nicht für vier große Wünsche reicht, sucht man zusammen eine kleinere Variante, die allen Freude macht – statt dass einer alles bekommt und der Rest leer ausgeht. - Sieg durch Schenken

Manchmal gewinnt der, der am meisten gibt: Punkte oder Anerkennung für jene, die anderen etwas Gutes tun – bewusst und ohne Hintergedanken.

6.5 Zukunftsbilder malen – gemeinsam & individuell

Am Ende einer langen Reise durch Geschichten, Konflikte, Brücken und Herzensverträge steht die vielleicht schönste Aufgabe: Das Bild Deiner Zukunft. Nicht die perfekte Zukunft – sondern eine, die sich warm, echt und machbar anfühlt.

Zukunftsbilder sind wie Laternen auf einem dunklen Weg: Sie zeigen nicht jeden Stein, aber sie geben eine Richtung. Und das Beste daran: Du musst sie nicht allein malen. Manche Bilder entstehen im Kopf eines Einzelnen – andere wachsen, wenn mehrere Pinselstriche zusammenkommen.

Ob als Familie, als Paar oder für Dich ganz persönlich:

- Welche Momente möchtest Du öfter erleben?

- Welche Gewohnheiten willst Du pflegen?

- Welche Brücken sollen stärker werden – und welche losen Planken repariert?

Das Malen von Zukunftsbildern

ist kein einmaliges Projekt. Es ist ein lebendiger Prozess, der immer wieder

angepasst, erweitert oder auch mal völlig neu gestartet werden darf. Und

manchmal ist der erste Strich nicht mehr als ein kleiner Punkt – aber dieser

Punkt kann der Anfang einer ganzen Landschaft sein.

💡 "Zukunftsbilder kann man gemeinsam gestalten - muss man aber nicht."

Kündigungsschreiben

Hiermit kündige ich – fröhlich und ohne Groll – alle unsichtbaren Verträge, in denen ich mich verpflichtet habe, so zu sein, wie Du mich vielleicht gerne hättest.

Ich streiche aus meinen Pflichten:

- Gedankenlesen

- Erwartungen erraten

- Deine Träume vor meine zu stellen

- Dich ständig glücklich machen zu müssen.

Ich danke für die gemeinsame Reise unter den alten Bedingungen –

und lasse sie jetzt liebevoll los.

Neuer Herzensvertrag

Ich verpflichte mich ab sofort, mein Herz zu hören und Dich mit einem offenen Herzen zu sehen.

- Ich verspreche, Deine Andersartigkeit als Einladung zu sehen – nicht als Baustelle.

- Ich wähle Humor, wenn's knirscht.

- Ich wähle Ruhe, wenn's stürmt.

- Und ich wähle, Dich als erwachsenen Menschen zu sehen, der seinen eigenen Weg geht – während ich meinen gehe.

Ein letzter Gedanke

Wie geht es Dir jetzt? Inspiriert? Nachdenklich?

Wahrscheinlich hast Du nicht einfach "nur" gelesen. Du hast vielleicht auch Deine eigene Geschichte mitgedacht und mitgefühlt. Vielleicht hat Dich so manches zum Schmunzeln gebracht - das würde mich freuen. Du hast Dir auf jeden Fall Zeit genommen für Themen,

die leicht unter den Teppich rutschen, weil sie unbequem sind. Und allein das

ist schon ein Schritt – ein erster Pinselstrich auf Deinem eigenen

Zukunftsbild.

Familie ist kein fertiges Puzzle, das man einmal zusammensetzt und dann für immer in einen Rahmen hängt. Familie ist eher wie ein Garten: Manchmal blüht es, manchmal wuchert das Unkraut, manchmal braucht es eine Pause. Und manchmal überrascht Dich mitten im Regen eine Blume, von der Du gar nicht wusstest, dass Du sie gepflanzt hast.

Ich wünsche Dir, dass Du den Mut findest, Deine eigenen Brücken zu bauen. Dass Du alte Herzensverträge würdig verabschieden kannst, um Platz für neue zu schaffen. Dass Du nicht darauf wartest, dass jemand anders den ersten Schritt geht. Und dass Du – bei allem, was ernst ist – den Humor nicht verlierst.

Denn am Ende sind es oft die

kleinen Gesten, die größten Unterschied machen:

Ein Blick.

Ein Satz.

Eine Einladung zum Kaffee.Vielleicht sogar heute.

Und falls Du das Gefühl hast, dass ein Gespräch mit jemandem, der von außen auf die Dinge schaut, guttun würde – dann weißt Du ja jetzt, wo Du mich findest. In diesem Sinne …

Alles Liebe,

Gerald Lindinger

Gedankenfänger | Alltagsalchemist | Hoffnungsspender